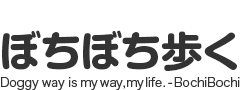

亀戸天神の参道にある「船橋屋」は、江戸時代の1805年(文化2年)創業以来、200年以上も“くず餅”にこだわり、作り続けている和菓子屋さんです。

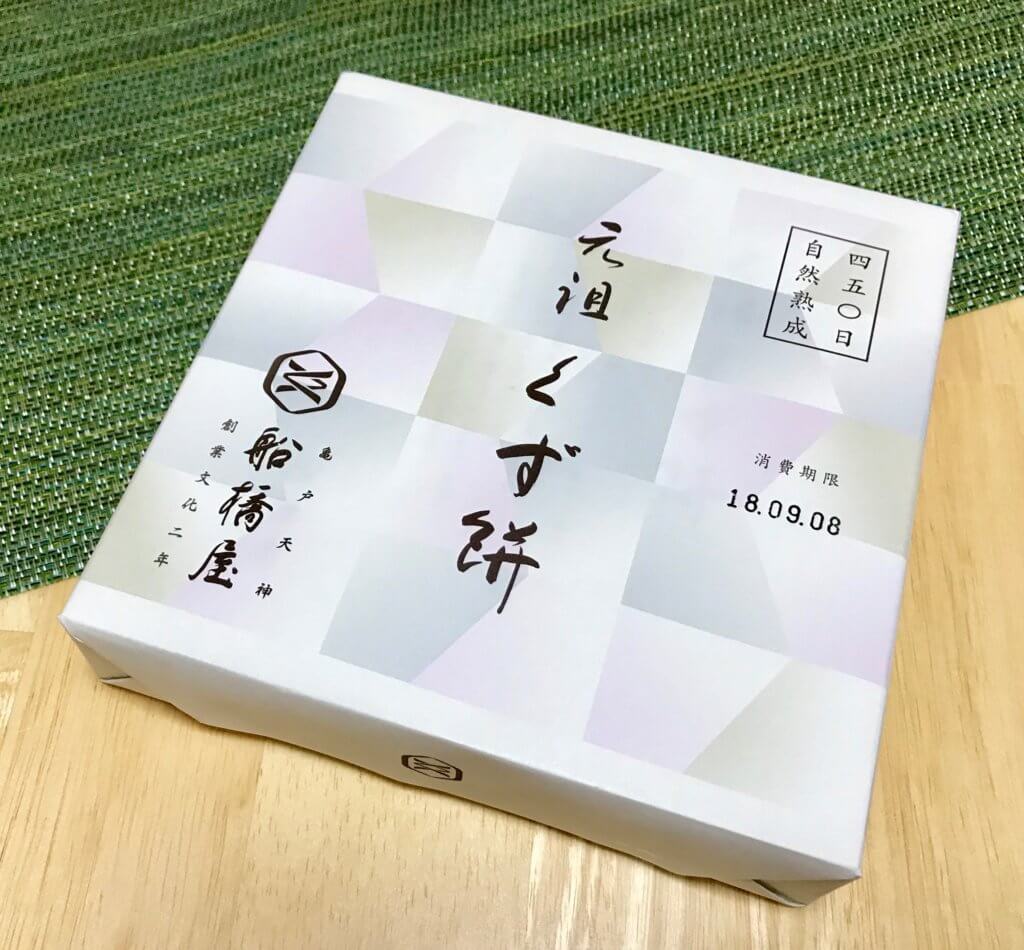

初代の勘助氏は今の千葉県北部、下総国の船橋の出身で、亀戸天神が参拝客で賑わう様子を見て上京。当時の下総国の良質な小麦澱粉を湯で練って、せいろで蒸した餅に、黒蜜ときな粉をかける甘味を売り出したのが始まりです。

亀戸天神は、1662年(寛文2年)に、菅原道真の像を祠に祀り、翌年に社殿が造られ、学問の神様として信仰を集めてゆきます。藤と梅の名所としても知られ、浮世絵師 安藤広重が晩年に描いた「名所江戸百景」にも描かれた古刹です。

その参道で売られた船橋屋の葛餅もまた人気を集め、“亀戸餅”と呼ばれ「世渡風俗圖會」や「東京名物百人一首」にも記されています。また、明治初頭のかわら版「大江戸風流くらべ」の番付では“亀戸くず餅・船橋屋”は横綱でした。

3万541票の投票があった「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ 2018」では、カップタイプのくず餅が総合グランプリを獲得しています。

包み紙を開くと、箱の蓋には、船橋屋のくず餅の生い立ちが書かれています。当時から変わらぬレシピで作り続けられたくず餅は、シンプルながら驚くほどの手間と時間をかけて作られています。

箱の中には、一口サイズの三角に切ったくず餅のブロックと、たっぷりの黒蜜ときな粉が入っています。くず餅の原料になる小麦粉は岐阜県で練り、天然水を使って澱粉を沈殿させます。

それをヒノキの大木の貯蔵槽で、なんと450日間も乳酸菌発酵させていきます。それを亀戸で型に注ぎ蒸し上げたものが、このくず餅です。

添加物などは一切使わない、このくず餅の消費期限はわずかに2日間。しかも食べる前に冷やす目的以外に、冷蔵保存を勧めていません。それは、これだけ手間と時間をかけたくず餅の、モチモチの弾力や食感が損なわれてしまうからです。

『刹那の口福のためにかけられたこの時間を、私達は大切にしております。』というコンセプトそのままの製法には驚くばかりです。そのくず餅のモチモチの弾力ある食感や味わいは、とても小麦の澱粉を蒸した菓子とは思えない繊細な美味しさです。これこそ江戸の粋ではないでしょうか。

くず餅には、まず沖縄産の黒糖に、いくつかの砂糖を加えて長時間煮詰めた秘伝の黒蜜をかけます。そこに強めに焙煎した香ばしいきな粉をたっぷりかけて味わいます。

モチモチのくず餅に絡む黒蜜ときな粉のハーモニーは、画期的な組み合わせです。江戸っ子の心をガッチリ捕まえたのもうなずけます。

これだけシンプルな素材を、どれだけ美味しく出来るのか。発想と手間と時間以外は余計な足し算はしない。むしろ引き算の美学、日本の粋です。なのに…それ程値段も張らないところにこそ、“ホンモノ”を感じたりすることがありますよね。

“船橋屋”の「くず餅入り白玉あんみつ」も良い出来栄え。

くず餅で有名な“船橋屋”ですが、それと並んで、あんみつもまた美味しいです。

「みつ豆」や「あんみつ」のルーツは江戸時代にさかのぼりますが、今のような形になったのは意外にも新しく、昭和初期のことです。

船橋屋のあんみつは、寒天、赤えんどう豆、あずき、求肥、ミカンと、あんみつと定番の組合せに、クコの実、白玉、くず餅も加わって、ちょっと満足感のある仕立てです。

けっこう大きめの、舟の形をした容器に船橋屋自慢のコク深い黒蜜がたっぷり入ってるので、全部かけていただきます。

なんと言っても、くず餅入りというのが船橋屋ならでは。なんだか得した気分になっちゃいますね。

浅草「梅園」と、上野「みはし」の“あんみつ”で、その歴史を知る。