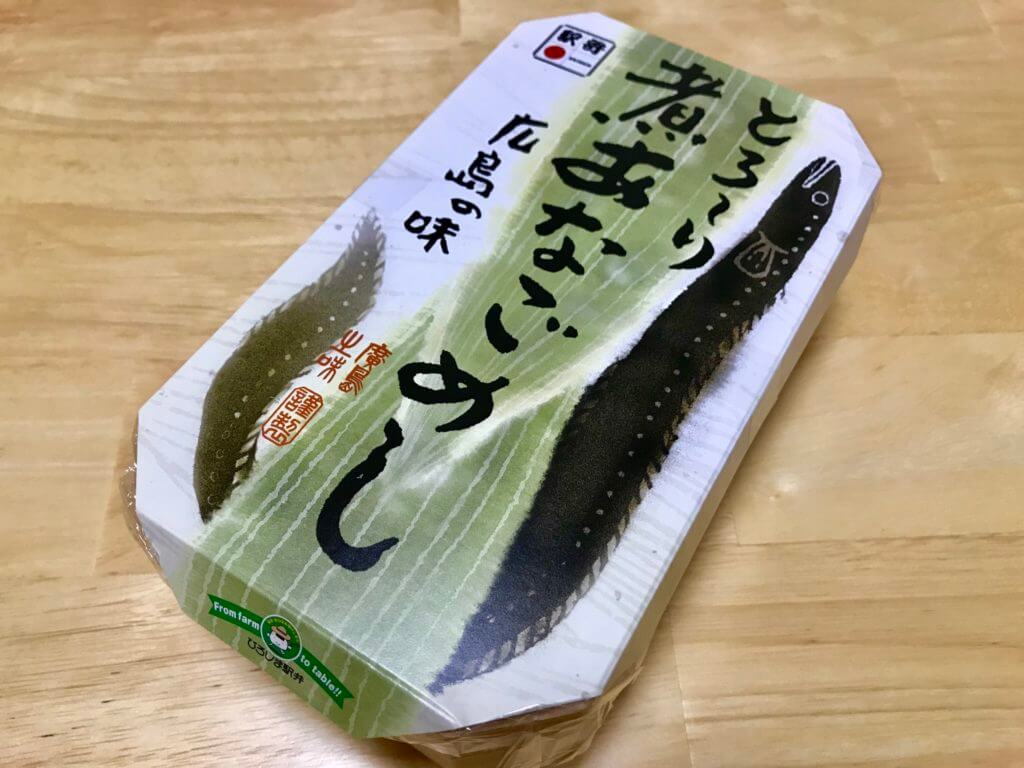

「とろ〜り 煮あなごめし」は広島で「ひろしま駅弁」の名で通る、広島駅弁株式会社の駅弁です。1901年(明治34年)に創業した老舗で、当時は「中島改良軒」が屋号でした。1945年(昭和20年)8月6日に原爆で被災するも仮工場で営業を継続し、同年12月には新しい社屋を再建したと伝えられています。

焼いたり、炙った穴子の駅弁が数多い中で「煮あなご」の駅弁は、ちょっと目立つ存在です。しかも「穴子めし」で有名な広島の駅弁で、「とろ〜り」の冠まで付いていますから、これは一度食べてみたくもなります。

ちょうど良い醤油ベースの出汁で炊かれたご飯に、とろりと口溶ける煮穴子が乗っています。見た目の色は薄いですが、旨味がしっかり染みています。口の中で引っかかるような物は何も無いフワトロ穴子です。良い仕事が施されています。

付属のタレをたっぷりかけた、煮あなごとご飯を頬張れば、もう何も言うことのない美味しさです。冷めた状態で食べた時に最高のコンディションになるように緻密に調整されています。

細かく刻まれた広島菜漬、なす漬、大根桜漬が付け合わせが駅弁の隅に控えめに添えられていますが、広島菜は、野沢菜(信州)、高菜(九州)と共に日本三大漬け菜で知られ、歯切れや風味で「漬け菜の王様」ともいわれています。

小振りで控えめな感じの駅弁ですが、完成度の非常に高い逸品といえます。穴子ファンなら一度は食べておきたい駅弁です。

広島と言えば牡蠣が有名だけど

穴子が有名なのはなぜ?

広島の宮島は国立公園で、開発されることがない原生林が、ずっと沢山残っています。そうした原生林を通った栄養豊富な水や土は、穏やかな瀬戸内海に注ぎこみ、美味しい牡蠣を育みます。広島のマップを見てみましょう。

その牡蠣が育つ牡蠣筏(かきいかだ)から出される泥もまた栄養豊富なため、穴子の餌となる小魚や小さな生き物が沢山集まり、程よい脂身と口溶けの良い良質な穴子が育つわけです。昔から、この良質な穴子を活かした料理を、広島の人々が受け継いできた結果、広島で「穴子めし」が名物になったのです。

↓この駅弁はここで買いました。

東京駅 中央通路「駅弁屋 祭」グランスタ店