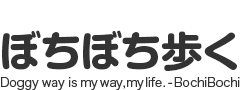

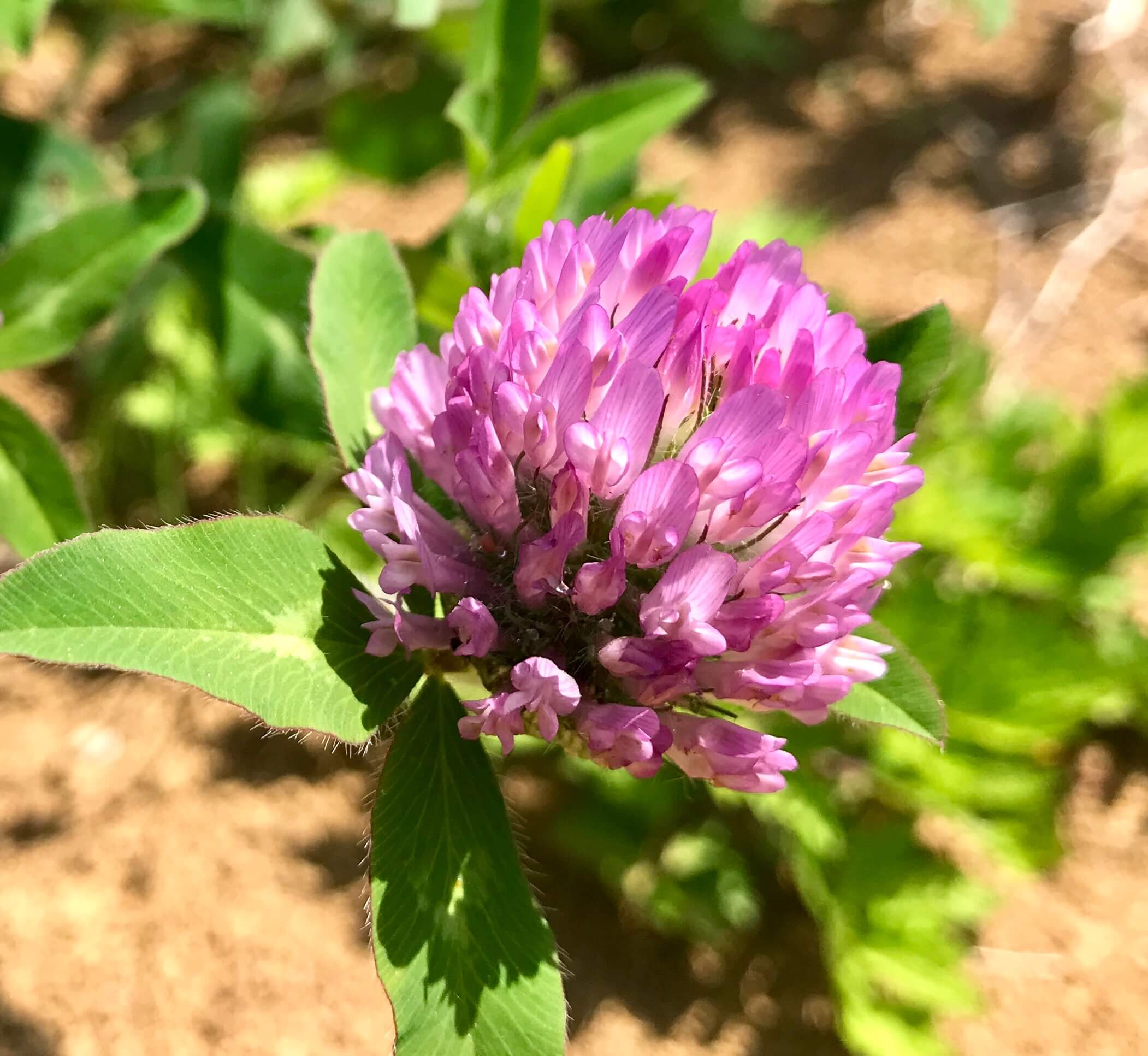

紫詰草(ムラサキツメクサ)は白詰草(シロツメクサ)と同じ4月の下旬から5月の初め頃に、紫色の花を咲かせる豆科の植物です。白詰草と同じ明治時代以降に家畜の飼料用(牧草)として、日本に入ってきて野生化しています。

紫詰草や白詰草は、昔から家畜の飼料、牧草などに利用されてきただけでなく、それらが生えている土壌は肥沃であることで知られています。その根には“根粒菌”という菌を持っていて、なんと空気中の窒素を吸い込み土壌に供給しているのです。

飼料や牧草になりながら、土壌をも豊かにしているのです。花言葉は「勤勉」「実直」「明るく陽気」などで、この花にピッタリだと思います。

ヨーロッパでも日本でもその昔、一つの畑で、小麦などの穀物栽培と根菜類の栽培の間に、土壌を豊かに保つ“詰草”の栽培を挟んでいました。そうすると家畜の飼料や牧草が作れるようになり肥料も増えるし、畑で獲れる作物の種類も量も増えるという、なんだか画期的なサイクルが出来ていたのです。

紫詰草の別名“レッドクローバー”は、北欧デンマークの国花です。それほど慕われてきた紫詰草は、デンマークの畜産を始めとする農業を豊かにし、大きな役割を果たしてきたことの証明だと言えます。

また二次的には、紫詰草、白詰草は“益虫”の住み家となり、害虫を駆除する働きも持っています。花はミツバチの“蜜源”となり、他の植物も花粉を運んでもらえ結実の助けにもなります。

それからもう一つ。紫詰草はハーブとしても優秀で、女性には有り難いイソフラボンを大豆の10〜20倍も含んでいたりと、なんだか『スーパープランツ』と呼びたくなるような有益な植物です。

公園や原っぱに何気なく咲く、紫詰草(ムラサキツメクサ)や白詰草(シロツメクサ)は、農業にも人間の生活にも深く関わってきた植物なんですね。

[ 広告 ]

ウルトラファインバブル生成《キッチン水栓》

ウルトラファインバブルは、超微細気泡の油分への吸着作用が油汚れにも効果を発揮《強力洗浄》します。またそのミスト水流は、肌にやさしく毎日の炊事での手荒れに効果的です。

どこよりも安い期間限定「平日ご優待プラン」が人気!圧倒的低料金でのプランが販売できるのは、通年で用意できるものではないから。